Le promontoire de Poilvache est remarquable du point de vue défensif, surtout si on se replace dans le contexte de l’armement et des techniques de siège en usage au moment de la fondation de la forteresse. Mais le choix de ce site soulève bien des questions lorsqu’on envisage son occupation par les femmes et les hommes qui y ont vécu. On est d’ailleurs en droit de se poser la question : « a-t-on jamais réellement vécu à Poilvache ? Ou, s’agit-il seulement d’un lieu de refuge occupé en période de troubles et gardé par une garnison le reste du temps ? ». C’est que l’éperon calcaire qui domine la Meuse de ses escarpements apparaît fort dépourvu en ressources pour assurer la subsistance d’un groupe d’habitants, aussi restreint soit-il.

Vivre à Poilvache, c’est devoir quotidiennement faire face à une série de contraintes majeures en terme d’approvisionnement. On pense immédiatement aux ressources en eau. La profondeur du puits atteste du caractère aride du promontoire calcaire. La roche poreuse laisse l’eau s’infiltrer jusqu’à ce qu’elle rencontre une couche de schiste imperméable, à plus de 50 m de la surface. La présence de citernes montre que les fluctuations du niveau de la nappe aquifère sont loin de garantir un apport en eau constant et suffisant dans le puits, toute l’année. Mais si l’alimentation en eau est cruciale le ravitaillement l’est tout autant.

Un site idéal pour la défense mais avare en ressources

L’approche de la subsistance à Poilvache ne peut se réduire à établir un bilan entre ce que le site peut offrir comme ressources et opposer comme contraintes. La nature joue sans conteste un rôle fondamental mais, son potentiel exploitable par les hommes, est avant tout défini par le système de subsistance qu’ils ont adopté. Pour tenter de comprendre comment on a pu vivre à Poilvache, il faut se reporter plus de 800 ans en arrière, soit au XIIIe siècle, moment où les fondateurs de la forteresse choisissent l’éperon pour l’y implanter. Le site n’a en vérité été occupé que durant deux siècles. Cela laisse entrevoir les difficultés majeures qu’opposait sa nature à la vie quotidienne. Une fois que ses atouts défensifs se sont révélés obsolètes à cause des progrès militaires au cours du XVe siècle, le site a d’ailleurs été abandonné pour ne plus jamais être réoccupé.

Logiques paysannes ou logique marchandes

On peut envisager la question de la subsistance à Poilvache, au XIIIe siècle, selon deux points de vue : soit la forteresse était occupée par des paysans et il s’agissait d’un « village » fortifié, soit, comme certaines hypothèses archéologiques semblent l’indiquer, Poilvache était une « ville » ou un bourg fortifié dont l’accès était défendu par un château-fort. Dans le premier cas, la vie sur l’éperon relèverait de logiques exclusivement rurales. C’est alors la prise en considération les différentes facettes de la production agricole médiévale qui apportera un éclairage sur les conditions de vie sur le site. Mais s’il s’avère que Poilvache était une ville ou un bourg, les logiques commerciales et singulièrement le transport des marchandises, doivent être envisagées de manière primordiale. Quoi qu’il en soit, lieu d’échange ou espace habité par des paysans, la production de denrées reste impérative. Elle ne peut s’envisager que dans le contexte de l’agriculture paysanne telle qu’elle existait au Moyen Âge central.

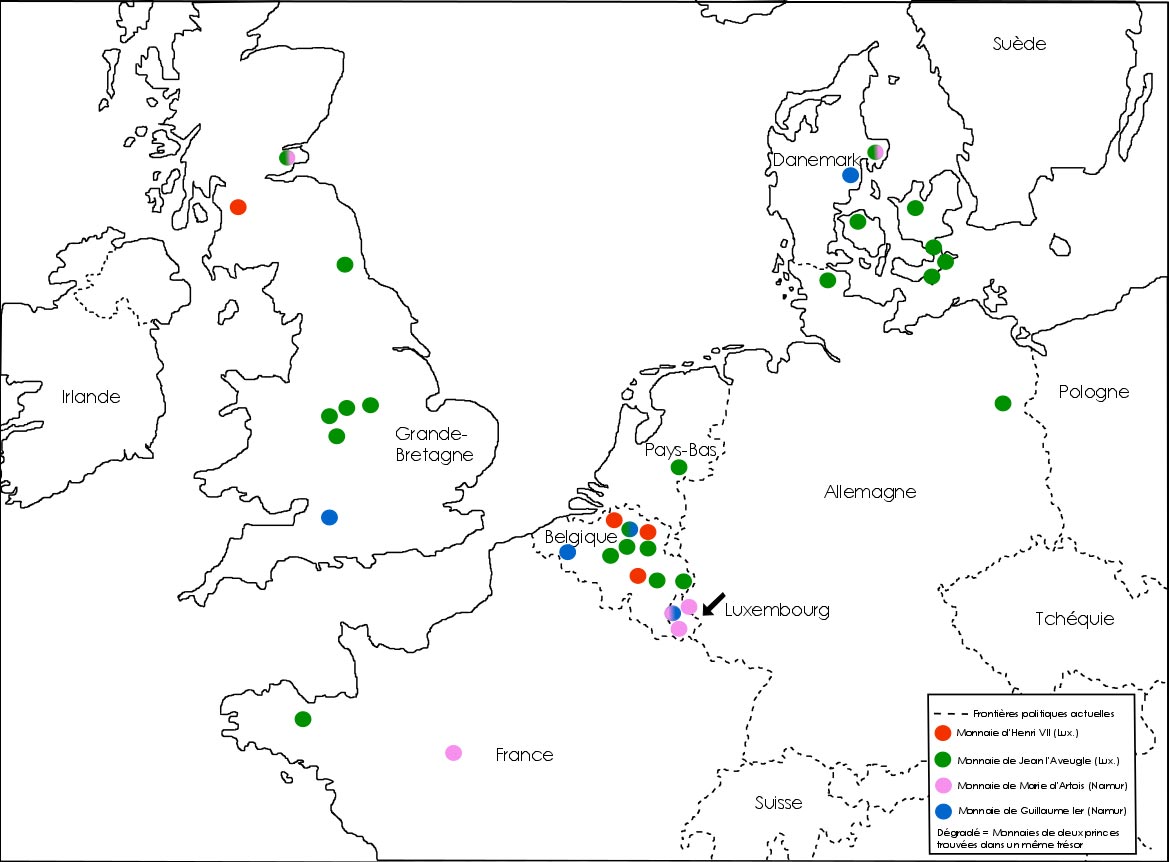

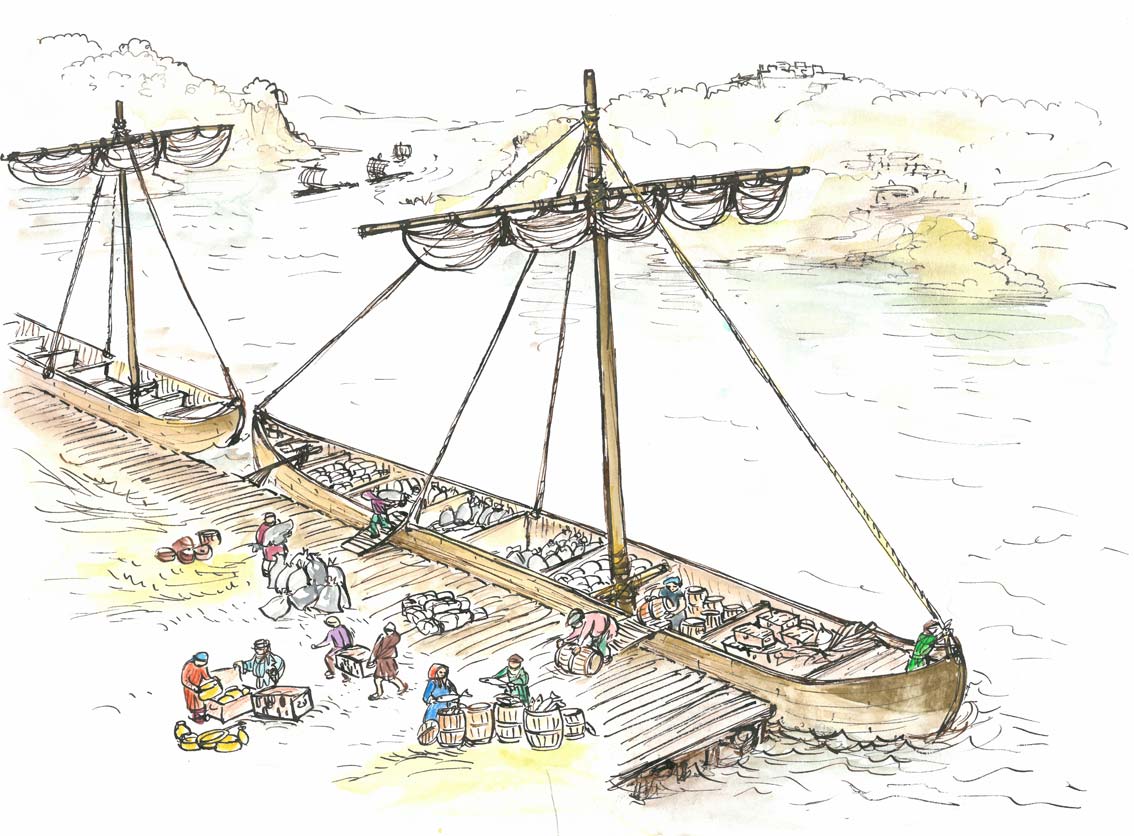

Ayons à l’esprit que le XIIIe siècle est un temps de croissance économique et démographique. C’est une période où l’agriculture est parvenue à produire des surplus qui s’échangent sur les marchés locaux. Donc, les transports entre lieux de production et lieux d’échanges sont une donnée qu’il faut intégrer dans l’analyse. De plus, quand le site étudié se localise dans une grande vallée drainée par un cours d’eau important, comme Poilvache en haute Meuse, une attention particulière doit être accordée au commerce fluvial. La capacité de transport des bateaux traditionnels autorise l’embarquement de charges dix fois plus lourdes que celles des chariots. De plus, la Meuse est un des maillons essentiels de la liaison entre la Méditerranée et la Mer du Nord à travers le continent. C’est dire si ici le commerce à longue distance joue un rôle important.

L’agrosystème paysan en guise de grille de lecture

Comme tous leurs contemporains, vivant entre Loire et Rhin, les paysans du Condroz — le site de Poilvache se localise sur le rebord extrême oriental du Vrai Condroz — appartiennent à la civilisation du blé. C’est l’une des quatre grandes civilisations céréalières planétaires dont l’aire d’extension couvre pratiquement toute l’Europe et le Proche Orient. Mais, entre Loire et Rhin, elle prend un faciès particulier par la mise en œuvre de techniques singulières au rang desquelles figure l’usage systématique de la charrue et du chariot attelé. Quand le paysan méditerranéen arrime une charge de deux cents kilos sur le bât de son mulet ou que le chinois charge cinquante kilos dans sa hotte, le chariot du Condroz emporte mille cinq cents kilos, soit trente fois plus. Le chariot va permettre à l’agriculture médiévale du centre de l’Europe d’atteindre des performances remarquables alors que les conditions de productions sont souvent loin d’être idéales.

À l’époque de la fondation de Poilvache, les paysans condruziens pratiquent la céréaliculture associée à l’élevage extensif. Seuls les grains, tantôt de blé, sur les terres les plus riches, tantôt d’épeautre ou de seigle, sur les plus pauvres, parviennent à être conservés entre une moisson et la suivante. Comme pour les paysans des autres civilisations céréalières, la production de grain doit pouvoir couvrir les besoins alimentaires d’une année. Néanmoins, contrairement à leurs homologues méditerranéens, les paysans du centre-ouest européen, comme ceux du Condroz, ne peuvent battre leurs gerbes au fur et à mesure qu’ils les moissonnent. Les influences atlantiques apportent trop d’humidité au climat pour que les épis soient assez secs afin d’être battus au moment de leur récolte. Les gerbes doivent alors être mise à sécher dans des granges qui, au soir de la moisson, sont emplies jusqu’à leur faîte. Elles se reconnaissent aisément à leurs portes charretières, calibrées pour laisser pénétrer la noria des charrées qui vident les champs de leurs gerbes au temps de la moisson. Symbole de la civilisation du blé en Europe du centre-ouest, les granges sont tombées en disgrâce avec l’apparition de la moissonneuse-batteuse, dans les années 1960.

Produire annuellement suffisamment de grain pour assurer les besoins des communautés paysannes et approvisionner les marchés locaux implique la mise en œuvre d’un système agraire performant. Ce sont à la fois les progrès techniques et les avancées agronomiques de la révolution agricole médiévale qui vont assurer une production en constante évolution du Xe au XIIIe siècle.

La culture attelée lourde

Dans les campagnes du centre-ouest européen, la révolution agricole médiévale rompt avec les usages antérieurs. D’abord au niveau technique, la culture attelée légère où les terres étaient travaillées à l’araire, fait place, sans doute dès le Xe siècle, à la culture attelée lourde.

Les champs y sont labourés à l’aide d’une charrue qui retourne le sol en enfouissant les adventices. Au moment du semis, la parcelle est propre et la germination des grains n’est pas concurrencée par la reprise des mauvaises herbes. Le labour assure également le mélange des couches supérieures du sol en y intégrant mieux les amendements qui lui sont apportés. Mais la charrue laisse la parcelle striée de sillons et de billons qu’il faut émietter avant de procéder au semis. C’est le passage de la herse qui va désagréger les mottes et niveler le champ afin de le rendre apte aux semailles. La herse n’est efficace que si elle est tractée rapidement, ce dont les bœufs, autrefois en usage, sont incapables (vitesse de traction 2,63 km/h1). La généralisation de son emploi va entraîner le recours systématique aux chevaux comme animaux de trait. Pratiquement deux fois plus rapide (vitesse de traction 3,96 km/h) que les bœufs, ils sont en outre capables de travailler huit heures par jour quand les bœufs sont limités à six. Mais comment atteler le cheval médiéval, guère plus gros qu’un mulet — le cheval de trait commencera à se profiler dans le train des armées au XVIIIe siècle, mais il faudra attendre les sélections de la fin du XIXe siècle pour voir émerger le véritable cheval de trait — pour lui permettre de concurrencer la force de traction du bœuf ? L’invention du collier d’épaule, en place du licol jadis généralisé, va permettre le gain de puissance nécessaire en faisant travailler les muscles du torse de l’animal alors que le licol ne sollicitait que ceux du cou. Dès lors, les labours à la charrue tractée par des chevaux s’avèrent non seulement plus efficaces au niveau agronomique, mais aussi deux fois plus rapides. Entre le Xe et le XIIe siècle, les surfaces emblavées vont ainsi doubler au détriment des forêts qui reculent, mais au bénéfice d’une moisson qui s’accroît. La production de céréales arrive alors à couvrir non seulement les besoins alimentaires de l’époque mais dégage aussi suffisamment de surplus pour approvisionner les marchés urbains en expansion. C’est dans ce contexte économique favorable que naissent la plupart des villes de nos régions. La fondation du « bourg » de Poilvache s’inscrit sans doute dans ce processus d’urbanisation.

Un renouveau agronomique

Outre les labours à la charrue dont nous venons d’évoquer les effets bénéfiques quant à l’incorporation des amendements dans le sol, l’agriculture médiévale met en œuvre une série de nouveaux principes agronomiques qui concourent à l’amélioration de ses performances. En associant systématiquement l’élevage à la culture des céréales, les paysans du Moyen Âge vont pouvoir disposer d’une quantité de fumier décuplée afin de fertiliser leurs champs. Le principe consiste à faire prélever, par le troupeau villageois, de la matière organique générée naturellement dans les incultes et ensuite à l’incorporer aux champs en guise de fumure. Au sein du finage traditionnel, le ratio incultes – labours devient ainsi un facteur déterminant de l’équilibre agronomique. Dans un contexte pédologique favorable, comme celui des bas-plateaux limoneux (Hainaut, Brabant, Hesbaye), le besoin en fumure reste modeste, mais sur des sols pauvres, de type ardennais, un apport important de fertilisant s’avère crucial. Un finage traditionnel de Hesbaye (dimension des anciennes communes) peut se contenter de 1000 hectares pour assurer la subsistance d’une centaine de villageois quand, sur le haut-plateau ardennais, il en faut 4000 pour arriver à nourrir chichement le même effectif démographique.

Si l’élevage extensif sur les incultes était une pratique déjà répandue durant l’Antiquité, sa version médiévale est beaucoup plus élaborée. Même à la belle saison, la herde (troupeau d’animaux domestiques) paysanne après avoir parcouru les terres d’élevage durant la journée est ramenée à l’étable au coucher du soleil. La végétation broutée le jour se transforme de la sorte en fumier la nuit. Cet élevage est conduit de manière collective, chaque famille a le droit de confier ses animaux au berger communal, le herdier. Dès la reprise de la végétation après l’hiver, il conduit sa herde dans les bois ou dans les landes sur lesquels la communauté paysanne jouit d’un droit de parcours. Seuls les bovins, les équins et les porcins sont autorisés dans les bois, les moutons et les chèvres, qui broutent les ligneux, en sont exclus et ne sont admis que dans les landes.

Au coeur des terres d’élevage

La pédologie du site de Poilvache en fait une terre d’élevage par excellence. Les accidents du relief ont engendré des pentes abruptes sur lesquelles les limons arables ont été érodés, laissant affleurer tantôt les calcaires, tantôt les schistes sous-jacents. La carte de Ferraris (1770 – 1777), levée à la fin de l’Ancien Régime, montre encore la prédominance des landes (pelouses calcaires) entrecoupées de quelques petits bois tout autour de l’éperon. Les boisements dominant aujourd’hui sont hérités des plantations effectuées à la fin du XIXe siècle lorsque l’élevage sur prairies artificielles est venu remplacer le parcours des incultes.

Au parcours des communs s’ajoute la vaine pâture où pâture des « vides ». Tant les prés de fauches, après la fenaison que les champs, après la moisson, sont ouverts à la herde qui complète sa ration en broutant ici, les éteules, là, l’herbe en plein regain. Le libre parcours du bétail est garanti par l’absence de haies autour des champs. Les paysages largement ouverts du plateau condruzien dérivent directement de l’interdiction d’enclore induite par la pratique de la vaine pâture. En combinant parcours des communs et vaine pâture, les paysans parviennent à élever un troupeau suffisamment étoffé pour garantir l’apport en fumier nécessaire à la conduite de leurs cultures. Se pose alors l’épineux problème de la survie des animaux durant l’hivernage, lorsque la végétation entre en dormance et qu’il n’y a plus rien à brouter dans les sous-bois et les landes. C’est le fauchage des prairies humides des fonds de vallées à la fin du printemps qui va fournir le foin nécessaire à la nourriture du bétail en stabulation durant l’hiver.

La complémentarité nécessaire des terroirs

La pratique combinée de la céréaliculture et de l’élevage extensif implique la jouissance par les communautés paysannes de terroirs complémentaires qui chacun apporte les ressources indispensables à l’équilibre de l’agrosystème. Terres de culture et terres d’élevage sont ainsi indissociables dans le finage traditionnel. Or, si le site de Poilvache regorge de parcours pour le bétail, les sols arables y sont absents. Les plus proches se trouvent, à l’est, sur le plateau entre Evrehailles et Spontin. D’autres s’étalent dans la « plaine » de Senenne, plus près, mais outre Meuse. La rareté des sols arables à Poilvache était encore plus criante avant la fabrication d’engins aratoires en métal, dans le courant du XIXe siècle. La charrue médiévale presqu’exclusivement en bois et tractée par un cheval qui fait pâle figure face aux champions de la traction du début du XXe siècle doit se contenter de labourer des sols limoneux épais, légers et bien drainés. Ils existent dans le Condroz en contre-haut des chavées calcaires, sur les versants peu pentus qui s’étirent au pied des lignes de crête des tiges. Mais, leur extension est limitée. En contre-bas ils deviennent lourds car leur teneur en argile, provenant de l’altération chimique des calcaires, augmente. En contre-haut, la roche mère affleure rapidement et leur charge caillouteuse en fait des sols incultes pour les engins aratoires traditionnels.

La répartition des différents types de sols s’avère être par conséquent une clé essentielle de la compréhension des différents usages du territoire par les paysans. Les coteaux mosans dans lesquels se localise Poilvache regorgent de sols caillouteux qui excluent les labours. S’ils conviennent à l’établissement des parcours d’élevage, ils restent avares en foin, indispensable à l’hivernage du bétail. Or pour assurer l’équilibre de leur agrosystème, les paysans devaient pouvoir disposer à la fois de terres de culture et de terres d’élevage dans la proximité immédiate de leur habitat. Le village servait de plaque tournante dans leur système agricole à la fois pour le stockage des récoltes et la redistribution de la matière organique prélevée dans les communs et transformée en fumier dans les étables avant son épandage sur les champs au moment des labours. Si le transport charretier autorise le déplacement de tonnages importants et optimalise le fonctionnement du système agricole, il reste lent, pas beaucoup plus rapide que le cheminement pédestre. L’implantation du village se doit dès lors être la plus proche possible des champs et des prés de fauche. Tant à l’époque de la fenaison que de celle de la moisson, foin et céréales doivent pouvoir être acheminés rapidement par charrées entières pour gagner l’abri qui des fenils, qui des granges. Ce sont sans doutes ces considérations agricoles qui ont conduit nos ancêtres à fixer leur village à la charnière du bas et du haut de versant, soit entre les prés de fauche du fond de vallée et les champs du haut de versant.

Une implantation qui ne répond pas aux logiques paysannes

La localisation de la forteresse de Poilvache ne colle pas avec les logiques paysannes. Imaginons un seul instant le trajet d’une charrée de foin depuis la plaine alluviale mosane jusqu’au sommet de l’éperon ! Poilvache ne ressemble décidemment à aucun des villages fondés à l’époque traditionnelle dans le Condroz, tant par sa morphologie que par sa localisation. Pas de localisation à mi-pente, pas de connexion rapide, ni aux champs, ni aux prés de fauche, pas de source, alors que le choix de la hauteur du village sur le versant est pratiquement toujours conditionné par un contact entre roches perméables et roches imperméables qui engendre une ligne de sources. C’est que vouloir conjuguer atouts défensifs et potentialités agricoles semble impossible, du moins dans ce site. La structure de l’espace bâti est également incompatible avec les logiques paysannes. Jusqu’ici, aucune trace archéologique de grange, héritage emblématique de la civilisation du blé sous nos latitudes. Pas plus de vestige de ferme tricellulaire, abritant sous un même toit les paysans, leur bétail et leurs récoltes. A-t-on seulement identifié des vestiges d’étables, d’écuries, de greniers, de fenils, tous ces attributs qui définissent l’habitat agricole traditionnel ? Mais 800 ans plus tard quelles traces ces usages agricoles auraient-ils pu laisser dans le site…

Un bourg approvisionné de l’extérieur

Si les résidents de Poilvache n’ont pu produire eux-mêmes leur subsistance c’est qu’ils ont pu compter sur un approvisionnement extérieur. D’emblée se pose dans ce cas, la question des transports. Comment alimenter une forteresse établie sur un site dont l’inaccessibilité est la qualité primordiale ? Un seul accès possible, le mince pédoncule qui relie le promontoire au plateau. C’est d’ailleurs là que les défenses naturelles sont les plus faibles et que se sont concentrés les travaux de fortification de manière à exercer un contrôle draconien sur la porte d’entrée de la forteresse. Mais avant d’arriver au portail de Poilvache que d’obstacles à franchir surtout pour des chariots, seuls capables d’embarquer les tonnages indispensables à l’approvisionnement du bourg.

Première contrainte, la pente. Par où faire passer une attelée en lui ménageant des pentes inférieures à 15 % — cette déclivité semble une limite pour les attelages traditionnels tractés par des chevaux — afin de franchir l’escarpement des versants de Meuse.

S’il n’y a qu’un accès à Poilvache, par contre son approvisionnement provient de lieux multiples. Prenons l’exemple des céréales, denrée de base de l’alimentation des résidents, sous forme de grain ou plus vraisemblablement de farine. Car jusqu’ici on n’a retrouvé ni reste de moulin, ni même de meule sur le site. On peut donc imaginer que la farine est directement acheminée dans le bourg. D’où peut-elle provenir ? Le plateau limoneux qui s’étire à l’est de Poilvache est une excellente terre à blé que se partagent jalousement les villages d’Evrehailles, Purnode, Dorinne et Spontin au nord, Awagne, Loyers, Lisogne, Thynes, Sovet et Braibant au sud. Voilà sans doute l’origine des céréales consommées à Poilvache. Au XIIIe siècle, avec les conditions de production qui étaient les leurs, les paysans de ces communautés villageoises étaient capables de produire les quintaux de grain indispensables à leur alimentation et au ravitaillement des bourgs et des petites villes voisines (Ciney, Dinant). S’agissant de farine, la question du transport se complexifie. Si les céréales sont produites sur le plateau et stockées dans les granges des villages qui en bordent les contours, où sont implantés les moulins qui transforment le grain en farine ? Leur localisation, au fil de l’eau des affluents de la Meuse, oblige les charretiers à de pénibles trajets entre les crêtes surplombant les villages et le fond des vallées encaissées du Bocq au nord, de la Leffe au sud. Chaque village du plateau a son moulin attitré dans la vallée en contre-bas. La carte de Ferraris, levée juste avant les grandes transformations qu’apportera l’industrialisation dans les campagnes, indique clairement la localisation de ces moulins et leur connexion aux différents villages. Un moulin est également figuré en vallée mosane, établi sur le chenal qui sépare l’île d’Anhée de la berge. Mais dans ce cas, à l’obstacle de la pente s’ajoute celui de la traversée du fleuve.

Un réseau viaire tracé par les chariots

Quels que soient les approvisionnements pris en considération, si ce n’est peut-être des denrées légères acheminées par des porteurs, le transport charretier dicte les itinéraires par lesquels Poilvache est alimenté. Les chemins aux pentes praticables par les attelages suivent le cours des vallons affluents de la Meuse qui strient son versant de rive droite. Chaque échancrure ouverte par l’érosion dans la falaise calcaire est une voie d’accès possible au sommet du pédoncule marquant l’entrée du site. La gravure de 1570 figurant dans l’atlas de Gilles de Berlaymont2 montre clairement les deux chemins qui gravissent l’un le vallon nord, l’autre le vallon sud, qui encadrent le promontoire.

Ce sont historiquement les deux voies d’accès principales mettant en relation Poilvache avec la plaine alluviale mosane. Le chemin de « Houx » est stratégique à deux égards. D’abord parce qu’il donne accès à un gué franchissant la Meuse en aval de l’île. Ensuite parce qu’il met en relation la forteresse avec l’accostage de Houx, localisé au pied des rochers. L’itinéraire septentrional donne accès à l’ancienne bouverie de Champalle établie au pied des rochers éponymes sur une basse terrasse de la plaine alluviale mosane.

Une grosse semois

Pour comprendre tant la localisation du gué que celle du « port » de Houx, il faut faire appel aux processus géomorphologiques qui ont façonné le relief de la haute Meuse. L’aspect du lit fluvial avant les travaux de canalisation entamés au XIXe siècle dévoile une Meuse guère plus profonde qu’une grosse Semois.

Le courant s’y écoule entre mouilles aux eaux calmes et seuils parcourus de cascatelles. Une succession de méandres propulse les eaux rapides, tantôt en rive droite, tantôt en rive gauche. Le flux est fréquemment divisé en plusieurs chenaux que séparent des îlots de graviers. En période de basses eaux la profondeur n’excède pas 0,50 à 0,60 m pour 0,90 à 1,10 m en période de hautes eaux3. Cette morphologie héritée principalement des périodes glaciaires rendait la navigation en haute Meuse particulièrement complexe. On comprend mieux pourquoi les hommes, dès qu’ils en ont eu les moyens techniques, se sont investis dans la transformation du fleuve naturel en un « canal » aux biefs calmes entrecoupés de barrages et d’écluses. On peut se faire une idée de la topographie du lit fluvial avant sa canalisation lors des périodes de chômage du fleuve, comme en octobre 2017.

Les sinuosités du fleuve conditionnent les points d’accostage potentiels. Pour que le bateau qui vient d’être chargé ait la garantie de rester à flot et de pouvoir redémarrer aisément, il faut qu’il accoste en eaux profondes. Dans un méandre, la ligne des plus grandes vitesses d’écoulement vient toujours longer la rive extérieure. C’est là que le courant a la plus grande capacité érosive et donc que le lit est le plus profond. En fonction de ce processus, les lieux d’accostage se répartissent, d’amont vers l’aval, alternativement en rive droite puis en rive gauche suivant rigoureusement les impacts sur les berges de la ligne des plus grandes vitesses d’écoulement.

Chaque point d’accostage a créé une forte attractivité en constituant un lieu d’échange entre circulation fluviale et terrestre. Regardons la remarquable succession des établissements dans le tronçon qui nous préoccupe, Dinant en rive droite, Bouvignes en rive gauche, Houx en rive droite, Anhée en rive gauche, Yvoir en rive droite… Alternant d’une rive à l’autre au gré du courant, chaque lieu favorable à l’accostage a engendré l’apparition d’un portus aussi petit soit-il qui a immanquablement polarisé les transports. Celui de Houx n’échappe pas à la règle. C’est probablement depuis son quai, englouti par les travaux de canalisation et de surrection des berges historiques, qu’étaient acheminés des bois flottés depuis l’Ardenne voire des tonneaux de vin de Bourgogne ou encore des caques de harengs de la Mer du Nord. La forteresse est idéalement placée pour assurer le contrôle de ce portus établi à son pied, de même que la voie charretière qui la relie au quai de transbordement.

Á quelques encablures du portus, un gué

La géomorphologie fluviale offre parfois des opportunités étonnantes en matière de mobilité. Juste en aval du portus, la Meuse franchit un seuil constitué d’un affleurement rocheux le long duquel se sont accumulés des graviers. La profondeur d’eau s’y amenuise et le pavage du lit par des galets autorise la traversée du fleuve par des chariots, du moins en dehors des périodes de crue. C’est qu’avec des roues d’un diamètre avoisinant le mètre, ce ne sont pas 60 à 70 cm d’eau qui vont arrêter un attelage, du moins si la dureté du lit exclut le risque de s’embourber. Des gués identiques abondent en haute-Meuse autorisant le franchissement du fleuve en maints endroits. Alors qu’aujourd’hui la Meuse apparaît comme une frontière que l’on ne peut traverser qu’en présence d’un pont, avant sa canalisation, les paroisses par exemple rassemblaient en leur sein des territoires des deux rives. Ainsi, Poilvache relevait de l’église Saint-Martin de Senenne établie sur la rive gauche et jusqu’ici aucune trace de chapelle ou d’église n’a d’ailleurs été découverte sur le site de la forteresse. Assister aux offices à Senenne, quand on résidait à Poilvache, était un exploit en période hivernale notamment. Si il y a moins de deux kilomètres à vol d’oiseau entre Poilvache et Senenne, aujourd’hui l’itinéraire en voiture, via Yvoir et Anhée, fait plus de 8 km. Le chemin entre Poilvache et son église paroissiale à Senenne était quatre fois plus court, avant la canalisation du fleuve. On descendait sans doute du promontoire par le chemin de Houx en longeant le fond du vallon affluent de la Meuse. Dans l’axe du chemin, on empruntait le gué qui traversait le lit de la Meuse de biais et on débouchait en rive gauche face à un chemin qui montait doucement vers Senenne. L’église et son cimetière étaient établis sur une ancienne terrasse alluviale de manière à n’être jamais atteint par les crues.

La coïncidence entre le gué et le vallon est opportune. Une fois le fleuve franchi, le vallon permettait au charretier de faire gravir à son attelée une pente accessible en suivant le fond du vallon pour atteindre l’entrée de la forteresse. Le lien entre le gué et le vallon n’est pas le fruit du hasard, il est génétique. C’est le vallon qui a engendré le gué. Pour comprendre les relations qui lient ces deux formes de relief il faut se reporter quinze mille ans en arrière, durant la dernière période glaciaire. À cette époque, nos régions sont affectées d’un climat périglaciaire avec des hivers longs et sévères. Le sol est gelé en permanence (pergélisol) seule sa surface dégèle en été. La couche de neige accumulée durant l’hiver fond rapidement au printemps et les eaux de fonte ruissellent sur un sol dépourvu de végétation et imperméabilisé par la glace subsistant en profondeur. Comme dans la toundra actuelle, seuls quelques mousses et lichens, ponctués d’arbustes rabougris et de quelques touffes herbeuses constituent alors une couverture végétale discontinue dont le faible enracinement est incapable de retenir les sédiments entrainés par l’érosion.

Au moment de la débâcle, les affluents de la Meuse se transforment en torrents tumultueux faisant dévaler dans la plaine alluviale mosane quantité de graviers. Ils s’accumulent à leur débouché en formant de vastes cônes dont la base vient encombrer le lit du fleuve et repousser le courant vers la rive opposée. Le flux qui provient du vallon est beaucoup plus rapide que celui de la Meuse car la pente longitudinale de l’affluent est supérieure à celle du fleuve. Ces eaux torrentielles charrient des alluvions grossières de dimensions telles que la Meuse ne peut les transporter en aval. Le courant fluvial se divise alors en plusieurs chenaux séparés par des îlots de graviers. L’île de Houx en est un bel exemple. En aval, les graviers accumulés amenuisent la profondeur d’eau et créent un pavage naturel dans le fond du lit du fleuve, un gué est né. La concomitance du gué et du vallon affluent est générale dans toutes les grandes vallées encaissées.

Des pôles attractifs dans le réseau de communication

Avec les points d’accostage décrits plus haut, les gués constituent, au sein des vallées, des points d’ancrage des activités humaines. Ils créent des nœuds dans les réseaux de communication anciens où transport fluvial et transport terrestre se rencontrent. Ces ancêtres de nos plateformes multimodales sont particulièrement attractifs lorsqu’ils mettent en connexion des voies de circulation importantes. La plupart ont alors donné naissance à des villages, les plus fréquentés, à des villes. Car de tout temps, les échanges commerciaux ont dû pouvoir s’appuyer sur des réseaux de communication performants qui en fonction des techniques qui étaient maîtrisées à chaque époque, assuraient la pérennité des transports. Le choix de la position de Poilvache n’était donc pas que défensif. La forteresse contrôlait non seulement le trafic fluvial sur le bief mosan qu’elle dominait du haut de son promontoire mais aussi le gué de Houx et les chemins qui y convergeaient. Sa localisation garantissait son approvisionnement à la fois par sa connexion au réseau charretier et au port de Houx.

Une hyper-dépendance

Les performances de l’agriculture développée sur le plateau d’Evrehailles – Spontin dégageaient suffisamment de surplus pour qu’une partie du grain récolté alimente les habitants de la forteresse. Les villages aux alentours fournissaient sans doute également les autres denrées indispensables à l’approvisionnement du bourg.

On n’a jusqu’ici retrouvé aucune trace de mise en culture du territoire dans la proximité immédiate de la fortification. Quelques chênes, au moins deux fois centenaires, avec leurs troncs courts et leurs ramifications abondantes, indiquent qu’ils ont poussé dans la pleine lumière d’une lande et non dans l’ombre d’une forêt. Donc, même le bois d’œuvre, provenant d’arbres aux fûts élancés d’une futaie, devait être acheminé depuis des forêts plus éloignées. On comprend d’ailleurs aisément que d’un point de vue défensif il était exclu de maintenir un couvert forestier sur les glacis de la fortification pour assurer le contrôle visuel de tout le promontoire. Seul le bois de chauffe était probablement coupé dans les taillis proches.

On est tout de même en droit de s’interroger sur l’existence de jardins capables de pourvoir les résidents en fruits et légumes frais. Dans la plupart des villes fortifiées de l’époque médiévale, on voit les fossés colonisés par les riverains vivant à l’abri du rempart. Ils avaient établi dans la zone non aedificandi qui ceinture la fortification une couronne de potagers qui bien sûr étaient désertés en cas de siège. Sur le versant sud du pédoncule donnant accès à l’éperon de Poilvache existe une série de pierriers, aujourd’hui, sous couvert boisé. Vus depuis le chemin qui donne accès au site il est difficile d’établir s’ils présentent une orientation particulière. Par contre la couverture cartographique du relief établie par lidar4 révèle que les amoncellements de cailloux sont organisés en un réseau orthogonal délimitant de petites parcelles. Leurs surfaces avoisinent les trois ou quatre ares (une vingtaine de mètres sur une vingtaine de mètres) ce qui est compatible avec la taille d’un jardin. L’exposition, sur l’adret, face au sud apporte du crédit à l’hypothèse des potagers. Mais seule une analyse palynologique effectuée au sein des parcelles pourrait confirmer les pistes d’interprétation que nous suggérons.

Conclusion

Cette approche de la question de la subsistance à Poilvache montre combien les occupants de la place forte étaient dépendants d’un approvisionnement venant exclusivement de l’extérieur. Elle conforte l’idée qu’on ne vivait sans doute pas très nombreux dans le site sauf peut-être en période de conflits. Cette hyper-dépendance a-t-elle joué dans l’abandon du bourg au XVe siècle ? La dégradation générale des conditions de vie à cette époque où les effets conjugués de la surexploitation de la forêt et du refroidissement du climat ont entrainé une régression économique et démographique drastique, n’a certainement pas favorisé la réappropriation du site.

Revisiter le site en interrogeant toutes les dimensions de la vie quotidienne, tous les besoins qui devaient être ceux de ses habitants, élargit le champ du questionnement archéologique. L’économie agricole médiévale a laissé peu de vestiges matériels puisque l’habitat était exclusivement édifié en matériaux légers (architecture à pans-de-bois) avant le XVIIIe siècle. S’agissant des paysages agraires, les traces sont encore plus ténues et ont souvent été profondément altérées par les pratiques culturales des siècles suivants. Ne parlons pas des espaces pastoraux dans lesquels le cheminement des herdes n’a laissé quasi aucune empreinte. Si la mémoire de la forêt plonge plus loin dans les souvenirs des usages qui furent les siens, les arbres bicentenaires contemporains restent muets quant à l’exploitation forestière du Moyen Âge. Néanmoins l’exploration du site mériterait d’être élargie au-delà du périmètre bâti. L’existence même de la forteresse doit être envisagée dans le cadre des relations qu’elle entretenait avec ses environnements proche et lointain. Gageons que Poilvache n’a pas dit son dernier mot.

Bibliographie

Annales des ponts et chaussées, Mémoires et documents, 1e série, Paris, 1838 [en ligne : https://books.google.be].

BRAUDEL F., Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle, Paris, 1979, vol. 1, chapitre « Le pain de chaque jour », p. 81-152.

La Meuse. Étude faite par ordre du Gouvernement belge, Bruxelles, 1843.

DAUMAS M. (dir.), Histoire générale des techniques, t. 1 : Les origines de la civilisation technique, Paris, 1962.

LEVY J. et LUSSAULT M. (dir.), Dictionnaire de la Géographie, Paris, 2013.

MAZOYER M. et ROUDART L., Histoire des agricultures du monde, Paris, 2002.

REIGNIEZ P., L’outil agricole en France au Moyen Âge, Paris, 2002.

VERSTRAETEN J., La haute Meuse, Namur, 2004.